Autoras de JF integram “Carolinas – a nova geração de escritoras negras brasileiras”, obra inspirada em Carolina Maria de Jesus

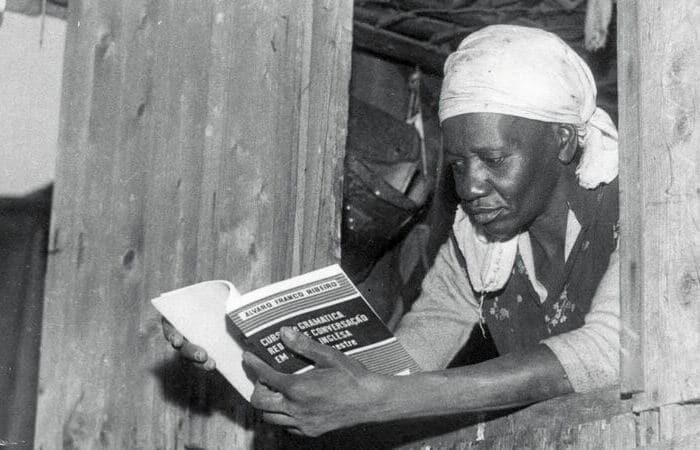

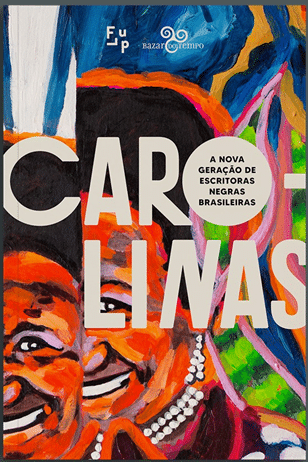

Olá, Carolina! Como vai? Sou jornalista e escrevo para contar que acaba de ser lançado o livro “Carolinas – A nova geração de escritoras negras brasileiras”, pela editora Bazar do Tempo. Você vai ficar orgulhosa, pois é uma obra que reúne textos de 180 autoras negras e que fruto de oficinas de escrita da Flup – Festa Literária das Periferias, de 2020, cujo tema foi “Uma Revolução Chamada Carolina”. Foi o ano em que celebramos os 60 anos do lançamento do seu livro “Quarto de despejo: diário de uma favelada”, publicação que você viu ganhar o mundo e que continua reverberando entre nós.

O evento contou com oficinas ministradas por nomes importantes no cenário literário, como o professor da UFJF Alexandre Faria. Para se inscrever, era preciso enviar uma carta para você. Chegou correspondência até de fora do país! E claro que não poderia deixar de registrar aqui que fiquei muito feliz por saber que três autoras são de Juiz de Fora: Francislene Pereira, agora, radicada em Brasília, Giovana de Carvalho Castro e Helenice Ana Lopes, sendo que as duas últimas são as convidadas de hoje da coluna Sala de Leitura.

Nas 560 páginas de “Carolinas”, o leitor encontra contos, crônicas, relatos autobiográficos e diários. São quase 200 textos, divididos em oito partes. Cada uma delas organizada por um dos orientadores das oficinas. As três escritoras juiz-foranas participaram do grupo conduzido por Fred Coelho, professor do departamento de Letras da PUC-Rio, e ele sugeriu a criação de um diário escrito coletivamente.

Não vou me alongar mais, Carolina, porque o espaço, hoje, é da Giovana e da Helenice. Acho justo que elas contem para você como anda o Brasil, um país que sofre de um profundo processo ideológico de silenciar o legado de nossos autores negros. Mas, antes, quero terminar com uma boa notícia: o organizador e criador da Flup, o escritor, roteirista e produtor cultural Júlio Ludemir, arrisca dizer que “está longe de ser um devaneio afirmar que não menos de trinta dessas mulheres farão carreiras relevantes no mercado editorial na década que ora se inicia, algumas delas no nível comercial da Djamila Ribeiro e da Conceição Evaristo.”

Atenciosamente,

Marisa

Marisa Loures – Quem é a Giovana? Como começou sua história com a literatura?

Giovana – Sou, em primeiro lugar, filha da D. Verônica e do Seu Efigênio: uma mãe que tinha cadernos de poesia, lia muito e nunca recusou meus pedidos de livro; e um pai que é um exímio contador de histórias. Sou leitora desde criança (da coleção “Vagalume” aos “Para Gostar de Ler”), frequentadora de bibliotecas: a do SESC e a Murilo Mendes (quando ainda era na rua Marechal) marcam minha trajetória afetiva de forma significativa. Lembro do cheiro na entrada e de detalhes do balcão. Entrar em bibliotecas sempre traz em mim uma deliciosa sensação de estar em casa. Escrevo desde os 17 anos, rabisco pedacinhos de papel, ponho diálogos que escuto no ônibus, no mercado, na fila do banco num lugar da memória e capto dos personagens que vejo temas de escritas futuras. Gosto de pensar que sou uma tradutora de cotidianos.

– E você, Helenice? Como começou sua história com a literatura?

Helenice – Ao tentar uma definição de quem é Helenice, volto ao exato instante em que, quase inconscientemente, em 1997, iniciei a defesa da minha monografia em Alfabetização e Linguagem diante de um público que, em total silêncio, ouviu: “tenho muito orgulho de estar aqui neste momento por ter conseguido passar por todas as peneiras e por ser mulher, negra, professora, filha de pais analfabetos, e sempre ter estudado em escola pública.” Sou pedagoga, em 2017 especializei-me em História da África, tanto a graduação quanto as especializações foram realizadas na UFJF. Atualmente, sou coordenadora pedagógica em uma escola municipal de Juiz de Fora. Minha história com a literatura começou desde pequena, pois sempre fui fascinada por livros e, antes mesmo de aprender a ler, ouvia atentamente as estórias que minha avó paterna contava e recontava. Cresci entre livros, músicas, muita MPB! Para fugir da realidade de menina negra e pobre, vivia entre o sonho e a ficção. Havia a biblioteca pública do SESI, da qual era leitora assídua, foram tantos romances lidos, que jamais tive qualquer problema em minhas redações. Da criança leitora à professora bibliotecária, foi um caminho natural, e escrever poesias, um ato constante em minha vida. Em 2015 e 2017, participei dos volumes I e II da antologia “Juiz de Fora ao luar”.

– Carolina Maria de Jesus denunciou, em sua época, a miséria, o preconceito e a invisibilidade do povo negro. Situações que ainda hoje merecem ser denunciadas. O que as Carolinas de hoje também estão trazendo à tona?

Helenice – As Carolinas de hoje trazem à tona, em forma de diários, cartas, crônicas, contos e memórias as vivências e experiências do povo negro no passado e no presente, denunciam as dores e as injustiças que uma sociedade desigual e racista produz. Denunciam que a História não é feita de um lado só, que mulheres negras possuem vozes e a capacidade de contar sua própria história, que não precisam delegar suas narrativas a nenhum padrão já preestabelecido.

– Giovana, Como você mesma postou em suas redes sociais, Carolina está na boca do Brasil e mais atual do que nunca. E acho que prova disso é que mais de 500 mulheres se inscreveram para participar do processo de formação de escrita organizado pela FLUP 2020 e dedicado à obra de Carolina de Jesus. De que maneira a voz de Carolina contribui para o fomento de um debate antirracista no Brasil?

Giovana – Acho isso reducionista. Carolina foi uma escritora gigantesca e não é justo colocá-la no lugar de quem escrevia por ativismo. Porque ninguém coloca Clarice Lispector como tendo escrito movida por sua branquidade. Carolina escrevia porque era genial, e sua sagacidade crítica permitiu-lhe produzir obras que deveriam marcar o panteão dos maiores textos da literatura brasileira. Sua condição de mulher negra, pobre e mãe são questões que atravessam essa escrita, mas não a definem. Só quem leu apenas “Quarto de despejo”, se é o que o leu, pensam sua obra apenas pelo viés da denúncia social. Por outro lado, a trajetória de Carolina serve, sim, como paradigma para pensarmos o descarado ocultamento da produção intelectual de mulheres negras. Sua distorção e manipulação deixam claro como a estrutura de pensamento do brasileiro ainda insiste em ler mulheres negras apenas por suas carências e como ainda não se consegue compreender, ler Carolina como escritora e ponto. No dia 09 de abril, saiu no Valor Econômico uma matéria assinada pela jornalista Maria Cristina Fernandes sob o título “Como é o Brasil que não aparece no Zoom” resenhando sobre o livro Carolinas. Era um show de horrores e que traduz de forma muito efetiva a forma como escritoras negras são lidas: pelo viés da miséria, da subalternidade e da escrita menor. Então defendo que a trajetória da Carolina escritora seja muito mais significativa para colocar na roda a urgência, bem como a carência, do debate antirracista na estruturação da produção editorial brasileira, pois traduz com muito mais vigor esse apagamento consciente produzido pela negação da sua importância e pelo silenciamento do seu gigantismo. Carolina morreu na miséria, mesmo tendo sido autora de um dos livros mais traduzidos na história da literatura brasileira. E nenhum dos seus contemporâneos se importou.

– A professora Regina Dalcastagnè, da UNB, coordenou uma pesquisa que constatou que a literatura brasileira é racista. “O perfil do escritor brasileiro é o homem branco, de classe média, heterossexual, morador de Rio de Janeiro, São Paulo ou Rio Grande do Sul”, afirmou a professora depois de ler 692 romances publicados entre 1965 a 1979, 1990 a 2004 e 2005 a 2014. Diante disso, é possível pensar em um caminho de conciliação entre os autores, onde brancos e negros, de ambos os sexos, possam contribuir para a superação desse abismo das desigualdades brasileiras?

Giovana –Isso cabe aos brancos já que são eles que controlam o mercado editorial. Não se trata de “conciliação”, e sim de correção de distorções históricas. Nossa parte está aí, escrevemos, Carolina escreveu, Lima escreveu. Mas seguimos tão acostumados com a invisibilidade que todo mundo acha normal o esquecimento. O pacto narcísico da branquidade garante a naturalização disso e a ele cabe quebrar essa moenda. Eu me pergunto se querem. É uma pergunta que cabe a vocês responderem.

– Helenice, “Carolinas” é um livro escrito somente por mulheres negras. Qual a relevância de um empreendimento literário como esse para as novas gerações de leitores do Brasil?

Helenice – Considero esse livro um marco na história literária brasileira, rompe com a estrutura hetero-branca-colonial, na qual somente o modelo da classe hegemônica eurocêntrica é reconhecido. A nova geração de leitores do Brasil terá como ganho a oportunidade de perceberem a diversidade cultural existente em nosso país, de saberem que existem escritoras e intelectuais negras espalhadas e escrevendo por todo os “Brasis”.

– Sob orientação do Fred Coelho, vocês escreveram um grande diário. Como as várias vozes foram se encaixando? Era preciso dar uma forma única? As experiências pessoas atravessaram a escrita de vocês?

Giovana – A chegada a essa banca foi um soco para mim. Quando dei de cara com um homem branco para nos “orientar”, fiquei chocada com a violência dessa escolha e como isso foi visto como absolutamente natural. Inclusive por ele que, por mais que justificasse sua presença, em momento algum pôs na pauta o fato que estar ali tirava o lugar de uma mulher negra. Quase desisti. E essa experiência se tornou um dos meus textos que está no livro. A forma foi proposta no primeiro encontro: uma escrita colaborativa que permitisse a todas estarem na edição final. Muitas de nós são escritoras no sentido clássico da coisa, com livros publicados e uma produção rítmica e disciplinada. Outras não. Mas sim, todas, em maior ou menor grau, fomos atravessadas pelas escrevivência que Conceição (Evaristo) definiu: textos marcados pela nossa experiência pessoal, por nossas memórias e por nossas perspectivas de mundo. Mesmo porque a proposta trazida pelo coordenador da banca era a produção de um diário e assim conduzimos até chegar a essa forma, não única, mas que conversa entre si na forma como a costura foi feita. Criamos um grupo no WhtasApp que hoje reúne 17 das participantes desse processo, um espaço em que dialogamos, rimos e trocamos experiências dessa coisa doida que é ser mulher preta numa terra de tradição colonial, patriarcal e racista. Talvez seja esse um dos legados mais significativos desse processo formativo: nosso quilombo virtual.

– E qual é a principal lição que vocês aprenderam com Carolina Maria de Jesus?

Helenice – Aprendemos que a luta, a persistência e a resiliência continuam! Após sessenta anos da publicação do seu grandioso livro, “Quarto de despejo” não deixou de existir. Proliferou e transformou-se em situação bem mais degradante, na qual a maioria da população, sendo negra, convive todos os dias com a pobreza e a violência. Sabendo que “a fome é amarela”! Continuando, em pleno século XXI, sendo excluídos, marginalizados, silenciados e exterminados! Haja vista a matança terrível da favela do Jacarezinho. Carolina Maria de Jesus não possuía o capital econômico nem o cultural e muito menos um “teto todo seu”, e, segundo a escritora Virginia Woolf, para a mulher exercer a sua arte de escrever precisa conquistar “um teto todo seu”, o que significa ter renda própria para conseguir dedicar-se inteiramente a ela. E Carolina, sendo uma mulher negra, pobre, discriminada, excluída da sociedade, mesmo assim, em meio à fome e à miséria, escreveu o seu diário, impactou e revolucionou o mercado literário, atraiu grande público e a impressa e vendeu cerca de cem mil exemplares, algo bombástico para sua época.

“Carolinas – A nova geração de escritoras negras brasileiras”

Organizador: Júlio Ludemir

Coedição Flup – Festa Literária das Periferias,

Editora: Bazar do Tempo (560 páginas)

Ano de publicação: 2021